- +216 71 772 000

- laboite@kilanigroupe.com

- Du lundi au vendredi, de 11h à 17h.

El Kazma & K Off 2021

Conférence

Mettre la vie en images, jusqu’au trop-plein

Paul Ardenne

Historien de l’art, critique d’art, curator, essayiste et romancier.

Maître de conférences à l’Université d’Amiens.

Gabès Cinéma Fen

Édition 2021

Synopsis

La prolifération contemporaine des images, l’iconophilie dévorante, la surconsommation des représentations : comment vivre avec ? comment en vivre ? comment accepter cette situation de bonne grâce sans jeter l’opprobre sur la représentation et ses simulacres ?

Biographie

Paul Ardenne est historien d’art, commissaire d’exposition, critique d’art et écrivain. Il est l’auteur de nombreux essais. Il collabore depuis 1990 à des revues telles que Art Press, Beaux Arts magazine, Omnibus, Le Voyeur, La Recherche photographique, L’Image, Parpaings, Visuels, Archistorm, Nuke, Synesthésie, L’Art même (Belgique), Esse arts + opinions (Canada) ou Figures de l’art en France, dont il est membre du comité de rédaction. Paul Ardenne donne des conférences dans tous les domaines de l’art et de l’architecture, ainsi que dans le domaine de la vidéo d’art. Depuis décembre 2011, il participe en qualité de conférencier à des soirées bimensuelles de projections vidéos à thème, appelées Videoforever organisées par Barbara Polla. Ces sessions académiques, qui ont pour objectif de promouvoir l’art vidéo, se déroulent dans divers lieux et pays notamment au Palais de Tokyo, au Musée de la chasse et de la nature, à l’atelier de l’artiste Frank Perrin, à Helsinki, à Sydney, à Station Beirut.

Bonjour à toutes et à tous.

Je veux d’abord remercier les organisateurs du festival de Gabès de leur aimable invitation à faire cette conférence. Lorsque Fatma Kilani m’a demandé quel serait le thème de ma conférence, j’ai instinctivement choisi cet intitulé : « Mettre la vie en images, jusqu’au trop plein ».La vie, comprise sous toutes ses formes, est un énorme amas de matière naturelle, des comètes aux atomes, des plantes aux montagnes et aux espèces animales. Mais si maintenant on l’envisage dans le prisme de la production des images, la vie c’est aussi autre chose, un énorme amas de figurations en tout genre et de récits imagés.Selfies, information, séries TV, cinéma, sport, culture, réseaux sociaux… Des milliards d’images, chaque jour, dans tous les domaines de la vie, sont produites à l’échelle de notre Planète. Cette prolifération des images, la vocation des images à illustrer tous les aspects de nos vies se vérifieraient si besoin était par le seul programme qui est celui du festival de cinéma et vidéo de Gabès, où nous nous trouvons présentement. Plusieurs dizaines de films nous y entretiennent de multiples formes de l’existence humaine, de plusieurs trajectoires de destin, d’une infinité de situations vécues, à vivre ou imaginées… La mise en scène de la vie par l’image, dans toutes les directions que peut prendre la vie.

Mettre la vie en images, jusqu’au trop-plein (et que faire de ce trop-plein, comment en vivre ?)

Le trop-plein est-il atteint ? Pourquoi cette mise en images de tout ? Pourquoi notre impossibilité de simplement regarder le monde sans en faire aussitôt des images ? Pourquoi ne pas fermer les yeux ? J’ajoute comme sous-titre à ma conférence, du coup : « que faire du trop-plein, comment en vivre ? » Le risque de toute prolifération, de toute contamination, est le trop-plein, la pandémie – nous vivons une pandémie des images, devenue virale avec les échanges multipliés par les réseaux sociaux, et au fond cette situation paraît nous convenir. La meilleure preuve en est que toujours plus d’images sont produites, distribuées, affichées.

Des questions se posent, du coup, des questions relatives à la salubrité de cette situation. Est-ce normal ? Ne sommes-nous pas en situation d’overdose consciente et consentie ? Sommes-nous devenus à ce point iconophiles, fous des images, que nous réclamons toujours plus de spectaculaire, de sensationnel, de racolage visuel ? Voire, nous en serions peut-être arrivés à cette étape mentale, qui constitue un seuil critique : ne plus souhaiter que soit posée la question de l’image saine (qu’est-ce qu’une image saine et qu’est-ce qu’une image malsaine ?), ne même plus souhaiter la mise en place d’une politique écologique des images.De même que la Terre polluée réclame de nous, les humains, réparation et mise en place de procédures écologiques, l’univers de notre perception pollué par la prolifération insensée des images devrait tout autant réclamer de nous réparation, mise en place d’une procédure écologique. Dans cette optique (et je reprends là la formule de l’artiste Daniel Spoerri), promouvoir une « hygiène de la vision ». Mais le voulons-nous ? Ne préférons-nous pas, dans notre rapport aux images, la pollution à l’hygiène ? La vie mise en images, donc.

L’objet de ma conférence, le voici : partir de cet énorme amas de figurations en tout genre et de récits imagés qu’est l’univers de la vie imagée et me poser cette question : comment bien vivre une telle situation, comment l’envisager avec bonheur au lieu de la déplorer ?

Il y a toujours une règle à la consommation, quelle que soit la chose que l’on consomme : le plaisir. Or le plaisir n’est-il pas d’office justifié ? Partons donc de ce constat : il y a des images de tout et pour tout partout et pour autant que l’on puisse en juger, nous nous en sentons bien, nous y trouvons un avantage certain. Alors quoi ? Comment s’alléger de toute mauvaise conscience a priori – cette mauvaise conscience, notamment, qui nous viendrait de nous sentir dépendants, conditionnés, finalement manipulés et esclaves de notre iconophilie.

Entrons dans notre réflexion. Et d’abord, en s’évitant de dispenser, en avocat du diable, la sempiternelle attaque contre le régime des images et comment celui-ci (puisque cela lui est toujours reproché) viendrait détruire nos vies. Même si les images, à leur manière, détruisent bien nous vies, les enrichiraient- elles également, dans le même mouvement.

Comment les images et, en particulier, les images mobiles, celles qui s’affichent en abondance sur nos télévisions, dans nos cinémas, sur les écrans de nos tablettes, de nos ordinateurs et de nos smartphones détruiraient-elles nos vies ? De s’être, en quelque sorte, rendues indispensables. À partir du moment où nous allumons la télévision, à partir du moment où nous entrons dans un cinéma, à partir du moment où nous nous connectons à un site imagé depuis notre ordinateur ou notre smartphone, à partir du moment où nous commençons la visite d’une exposition, on peut dire que c’est l’image qui va décider pour nous et non l’inverse. Décider de quoi ? Décider d’être l’image que nous regardons, à partir de laquelle nous ressentons, à propos de laquelle nous allons penser et, peut-être, ressentir du bienfait, du bonheur, jouir.

Est-ce là un facteur de « destruction » de nos vies ?

Cette emprise de l’image sur nos sens, sur notre intelligence et par voie de conséquence sur nos vies, il n’est pas garanti en effet qu’elle soit bénéfique, en tout cas bénéfique en tout. Vous le savez comme moi, une des critiques faites le plus souvent à l’image consommée à haute dose, c’est de déréaliser notre relation au réel, c’est de nous priver de l’expérience directe, c’est de déplacer le champ de notre relation au monde du premier plan donné au réel au premier plan donné à l’artificiel et au simulacre.

Pour beaucoup de spécialistes de la santé comme pour nombre de scientifiques et de penseurs, cette situation est mauvaise, elle dégrade l’humain et le pervertit. Certains parents de jeunes enfants, aujourd’hui, veillent à ce que leur progéniture n’ait aucun contact avec un écran jusqu’à un âge le plus avancé possible. Le point de vue qu’adoptent ces parents, sans conteste, est fondé : l’enfant doit prendre connaissance du monde réel par la relation directe, non par la représentation, il doit prendre connaissance de ce qu’est une abeille en écoutant celle-ci vrombir dans sa proximité et non en regardant sa figuration sur les pages illustrées d’un imagier.

La multitude des images auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, le temps que nous leur consacrons (plusieurs heures dans une journée, disent les statistiques) ont nombre d’effets complexes, le risque de la déréalisation n’étant pas le moindre. Un de ces effets est d’ordre sentimental et réside dans ce qu’on appellera la priorité affective.

Qu’entendre par là ? La priorité affective, c’est la prime que nous donnons à ce que nous aimons. Aimer les images, dans le prisme de la priorité affective, c’est reléguer au second plan tout ce qui ne prend pas la forme d’images. En quoi est-ce un problème ? La priorité affective que nous accordons aux images sous-tend l’idée que nous n’aimerions pas ou plus la réalité. Spectateurs invétérés, amateurs fondus d’images que nous sommes, nous en serions venus à préférer le monde mis en images plutôt que le monde tel quel. Les cinéphiles, de la sorte, détestent-ils le monde réel ? La question est posée depuis longtemps et, pour nombre de commentateurs, la réponse à cette interrogation est contenue dans la question.

J’entendais récemment Thierry Frémaux, délégué général du festival de cinéma de Cannes (qui ouvre dans quelques jours, le 6 juillet [2021]), évoquer les quelques deux mille films qu’avait reçus l’équipe du festival chargée de la sélection, deux mille films, ajoutons pour être précis : hors production des plates-formes de streaming telles que Disney, Netflix ou Amazon – Amazon qui vient de prendre le contrôle, il y a quelques semaines, de la Metro Goldwyn Mayer, tout un symbole, pour 8,4 petits milliards de dollars, trois fois rien par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise de Jeff Bezos. Deux fois mille films pour environ une année de production globale, nous apprend Thierry Frémaux, des films reçus à Cannes qui ne sont évidemment pas tous les films produits : le chiffre est hyperbolique et il a de quoi laisser rêveur.

Ne le comparons surtout pas à ce qu’était il y a cinquante ans encore la production cinématographique mondiale annuelle, quelques centaines de films déjà mais tout au plus. Ceci, en n’omettant pas de rappeler que l’univers de l’image actuelle, c’est, en plus du cinéma, une infinité d’images et de formules texte-image en accroissement constant : photographie publique, photographie privée, art réaliste, peinture de sujet libre, jeux vidéo, documentaire d’actualité ou historique sur tous les thèmes possibles et imaginables, etc., avec un service d’accès toujours plus facilité par la communication numérique, en plus de la communication papier.

Bref, une inondation d’images.

L’amour de l’image, l’amour pour l’image : cette donnée, de mon point de vue, domine toutes les autres problématiques liées à la consommation des images. Cet amour pour l’image, en soi, interdit que l’on puisse détester l’image, justement, serait-elle un incontestable facteur de déréalisation.

Pour cette première raison : la commodité.

Parce que cet amour signifie que c’est à travers l’image d’abord que le monde nous paraît supportable, appréciable, bien plus en tout état de cause que si nous l’affrontons en réalité. C’est l’effet Bollywood. Le contexte de création : une réalité, en Inde, insupportable, un monde injuste, violent. Les films offerts au spectateur: des images de rêve (chatoiement, danses effrénées et joyeuses), des situations invraisemblables (des gens dont le monde mute brusquement), un happy ending inévitable (l’infirmière, comme dans les romans de Delly, épouse le docteur et le paysan pauvre du Gujerat, la fille aînée du maharadja).

Précisons que l’effet Bollywood, en matière de priorité affective, n’est même pas requis. Si nous aimons l’image, nous l’aimerons en effet quelle qu’elle soit, qu’elle soit immobile ou mobile et qu’elle nous semble belle ou laide, flatteuse ou dégradante : parce que cette image, quelle qu’elle soit, nous semblera toujours plus amicale que le monde lui-même, plus facile d’accès, plus réconfortante et plus avantageuse que celui-ci.

Autre raison pour laquelle l’amour de l’image, l’amour pour l’image, domine les autres problématiques liées à la consommation des images, une raison qui résulte, celle-là, d’un mécanisme mental de comparaison : la légitimité même de cet amour.

Ne pas aimer le monde, après tout, est-ce répréhensible ? En vérité, ce n’est pas répréhensible à partir du moment où l’on a évalué ce monde à l’aune de ce qu’il est aujourd’hui – une considérable catastrophe, un constat d’échec pour l’humanité. Il y a de quoi, aujourd’hui haïr la réalité, en effet : violence, injustice, mépris, désastre écologique, difficulté de la vie matérielle caractérisent notre actualité quotidienne (sans oublier cette dent cariée dans ma bouche, mon cancer, l’aspirateur qui vient de tomber en panne, ce test antigénique que je dois faire pour pouvoir quitter Gabès et rentrer en France, mon pays…). Se donner affectivement à l’image, en tel cas, c’est se donner les moyens d’aimer encore, j’insiste : se donner les moyens d’aimer encore, même à ce prix que certains peuvent juger inconséquent – aimer non plus le monde même mais plutôt, mais seulement, ses représentations.

Alors quoi ? La vie mise en images, contredirait-elle au contact direct avec les personnes et les éléments, à l’expérience immédiate acquise par le bain de réalité, n’est donc pas haïssable. L’iconophile, du coup, pourra dire sans risquer l’infamie : « Pourquoi pas ? » À partir du moment où l’univers que génère l’image nous apporte le bonheur, pourquoi devrait-on s’en priver ? Aucune raison d’en faire l’économie, même si l’image ne permet qu’une vie par procuration et met sur la touche toute existence connectée à la substance matérielle des choses.

À ce stade de mon exposé, vous le constatez, je ne jette pas l’anathème sur l’image en prétextant qu’elle est mauvaise, destructive, de nature à annihiler notre moi. Je suggère simplement que l’image, même proliférante, peut être bénéfique. En quoi ? Elle offre un monde, son monde, et celui-ci n’est jamais sans valeur ni avantage.

La priorité affective donnée à l’image, pour l’amoureux des images, produit cet effet psychologique : faire émerger en lui et tout autour de lui de ce qu’on appelera un méta-monde, un monde à côté du monde, un monde parallèle (« méta », le préfixe grec, suggère l’« après », l’« au-delà de »).

Ce méta-monde, nous le connaissons tous bien. Il suffit d’entrer dans une salle de cinéma et de laisser commencer le film pour nous glisser en lui et le laisser glisser en nous. L’artiste américain Robert Smithson, dans les années 1960, a eu cette formule intéressante, à propos du cinéma justement : c’est « un trou dans la vie », disait-il. « Un trou dans la vie », oui, sans aucun doute : lorsque nous entrons au cinéma puis dans le film, nous entrons dans un trou, dans un terrier, dans un espace où se mettre à l’abri de la réalité. Précisons (et je crois que personne dans cette assemblée, parmi les cinéphiles que vous êtes, ne me contredira) : nous aimons glisser dans ce trou, nous aimons tous le sentiment de retrait que suscite le fait de glisser dans le méta-monde de l’image.

Notre abandon à ce méta-monde, pour nous spectateurs, n’est pas sans conséquence en termes esthétiques. Il signifie que nous attendons de l’image quelque chose d’agrégatif : elle doit nous prendre dans ses bras, nous emporter, nous arracher à la contingence du réel, nous devons ne faire plus qu’un avec elle. Cet abandon au méta-monde, notons-le bien, n’est plus spécialement curatif, au sens où nous attendrions de l’image qu’elle nous guérisse des souffrances que nous endurons dans le monde réel, qu’elle nous pacifie en nous apportant du réconfort. Dans le méta-monde de l’image, c’est surtout de notre fusion qu’il est question, nous devons nous dissoudre, nous laisser aller, cesser d’exister.

Une parenthèse : ce constat d’un abandon lascif, passif et consentant n’est pas sans mettre à mal la vieille théorie d’Aristote selon laquelle on va au spectacle pour se purger de la réalité et pour mieux pouvoir l’affronter après- coup – c’est là le principe de la catharsis, qui se veut libératrice, selon la thèse qui soutient qu’affronter le spectacle d’un drame permet de surmonter ce drame.

La vie que l’image met en scène, si l’on peut dire, a sa vie propre et c’est dans cette vie propre de l’image que nous rentrons alors, en habitants du méta- monde. En nous dépossédant en large part de nous-mêmes. Le meilleur des spectacles, c’est bien connu, est celui qui vous fait oublier qui vous êtes, le spectacle qui vous « ravit » au sens étymologique, qui vous ôte à votre propre existence le temps qu’il dure.

De là, une inversion de la hiérarchie à mes yeux hautement signifiante : il semble dans ce cas que ce soit l’image qui commande, et non plus le spectateur.

On a pu parler à un moment de l’émergence d’un spectateur lucide, réactif, un « spectacteur », comme l’on dit, contraction des mots « spectateur « et « acteur ». Il faut admettre que dans le méta-monde des images, ce « spectacteur » a le plus grand mal à exister. Pourquoi ? Le «spectacteur », en vérité, n’est ni dehors ni dedans, il n’adhère pas plus à l’image qu’il s’en détache. Le spectateur typique du parfait rapport à l’image, lui, adhère totalement, il laisse l’action à l’entrée de la salle de projection ou, pareillement, du musée s’il vient visiter une exposition. Dans ce cadre, le « spectacteur » est une fiction.

Inversion de la hiérarchie : nous voici abandonnés à l’image, à son pouvoir hypnotique, à ses dons narcotiques. Tout se passe comme si nous ne regardions plus les images mais, à l’inverse, comme si les images nous regardaient.

Comme si les images nous regardaient.

C’est au demeurant ce que dit, par exemple, le metteur en scène de théâtre Roméo Castelluci. Il s’agit bien de considérer les choses ainsi : non pas que nous regardons les images mais au contraire, que ce sont les images qui nous regardent. Elles nous médusent, nous hypnotisent, nous emportent dans leur territoire propre.

La proposition de Castelluci, pour certains metteurs en scène qui sont à son écoute, n’est pas sans conséquence dans le domaine du théâtre. Véronique Caye, jeune metteuse en scène de théâtre, a promu de la sorte le principe, pour elle éminent, de ce qu’elle appelle l’« image-scène». Dans ses spectacles, il n’y a plus que des images sur la scène, des images en général projetées, à la place des corps. Ne cherchons pas là un comédien en chair et en os, ou un décor en carton-pâte. Pour l’occasion, ils ont été remplacés par la projection d’images représentant le comédien et le décor.

Normalement, nous allons au théâtre pour « voir », et originellement pour voir le divin (Theatrein, le terme grec désignant le théâtre, ce lieu où l’on vient « voir », contient le préfixe « th », qui convoque la divinité). Le divin, sur la scène, doit s’incarner dans des corps humains qui en relaient la substance, selon le principe de la « chaîne aimantée », comme l’explique Platon dans Ion. Dans le modèle du théâtre de l’« image-scène » tel que le conçoit Véronique Caye, tout fait image de tout, le corps même du comédien est resubstantialisé dans l’image, qui cannibalise sa figure et se substitue à la « réelle présence ». Une domination de l’image sans partage.

Ce type d’évolution esthétique où l’on ressent plus et mieux devant l’image que face au monde proprement dit renvoie à la question aujourd’hui essentielle de l’artificialisation. L’artificiel envahit tout, jusqu’à notre désir de ressentir. Non que nous haïssions les corps vrais, nous devons admettre que ces corps vrais sont souvent plus aimables une fois figurés ou plutôt, transfigurés par l’image – transfigurés, comprenons par-là, dans ce contexte, réhumanisés par l’artificialisation (ce qui peut apparaître comme une contradiction, j’en conviens).

Il s’agit bien de s’attarder un moment, à ce stade de l’exposé, sur le phénomène majeur qu’est l’artificialisation. Cet aspect de l’évolution de notre monde, comme vous le savez, nourrit de nombreux débats contemporains suscités par ce constat, la croissance du virtuel par rapport au réel. Le virtuel, toujours plus, se substitue à la réalité de contact, chacun communique avec autrui, travaille et crée depuis sa bulle tandis que les expériences de proximité et d’incarnation, elles, s’amenuisent voire disparaissent.

La « vie digitale », que l’on mène chez soi derrière l’écran de l’ordinateur, est- elle acceptable, enviable, décente, encore humaine ? L’artificialisation du monde qu’incarne la « vie digitale » revêt pour bien des commentateurs un caractère négatif. Il en résulterait, pour ceux-là, une relation interhumaine biaisée, de plus en plus violente, en tendance « brutaliste », dit l’essayiste Achille Mbembe.

Ne pas toucher autrui, ne pas le regarder dans les yeux, voilà qui autorise en effet les pires outrages, dans le confort de la violence exercée à distance. Un licenciement annoncé à son destinataire au moyen d’un simple SMS, c’est confortable pour l’employeur mais est-ce éthiquement acceptable ? Un drone manipulé depuis tel pays qui élimine un ennemi situé dans un autre pays situé à des milliers de kilomètres de là fait-il de son opérateur, simple exécutant technique, un soldat au combat ? Est-ce tolérable, intolérable ?

Le trop-plein d’images, on le sait, est un puissant facteur de croissance de l’artificialisation, cette artificialisation même du monde caractéristique de l’âge digital étant en général considérée comme une évolution malsaine : elle serait une négation du facteur humain et du principe de socialisation attachée à la construction de la civilisation humaine (« nous n’existons qu’ensemble et réunis »).

Soit.

C’est oublier cependant que l’image, pour qui la vénère, produit certes de l’artificialisation mais génère aussi de l’amitié, un sentiment de proximité que l’on peut qualifier de maternel ou de sororal : l’image est comme une « mère » aimante, comme une « sœur » amicale, elle vient à l’appui de nos vies toujours trop difficiles à vivre pour nous couvrir de son baume protecteur et secourable. L’équivalent d’une chrysalide, d’un utérus.

Un des arguments centraux des amoureux de l’image, dans l’histoire (et dans l’histoire religieuse avant toute autre), c’est, pour ces derniers, la capacité de l’image à l’intercession : l’image du saint protecteur que je porte dans ma poche me met en contact avec lui et je bénéficie de sa protection.

Cette capacité à l’intercession, c’est justement ce que refusent les iconoclastes, ceux qui n’aiment pas les images au prétexte qu’elles ne sont rien que des simulacres. C’est l’esprit de la condamnation des images dans la culture arabo-musulmane, par exemple, que consigne la jurisprudence des Hadith : « Les anges ne rentreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images » ; « Ceux qui seront punis avec le plus de sévérité au jour du Jugement dernier sont le meurtrier d’un prophète, celui qui a été mis à mort par un prophète, l’ignorant qui induit les autres en erreur et celui qui façonne des images et des statues ».

Selon ce point de vue très ferme, on ne saurait attendre de l’image qu’elle nous mette en connexion avec quoi que ce soit. Toute création d’images est profane d’office. Elle contredit au sacré, étant entendu que le seul Prophète et personne d’autre que Lui est le peintre, le Mussawir’.

L’image comme moyen d’intercession pour les iconodoules, et l’image comme tromperie pour les iconoclastes, donc. Par rapport à ces positions canoniques antagonistes, mon sentiment est que les choses ont évolué.

Devant l’image, on ne se demande plus aujourd’hui, en effet, si celle-ci a ou non une « nature», une qualité supérieure ou inférieure, une spécificité. Plutôt, on s’en empare telle quelle du simple fait qu’elle est devenue, à force d’intrusion, à force d’omniprésence, un élément essentiel de notre décor existentiel (on la regarde) aussi bien qu’un outil (on l’utilise), un élément, je le répète, dont on se rend bien compte qu’il fait plus de bien que de mal et qu’il s’avère plus utile qu’inutile. Pourrait-on, en effet, imaginer aujourd’hui un monde sans images? La réponse est évidemment non.

Une caractéristique de la modernité, par rapport aux époques antérieures de l’humanité, est d’avoir fait des «machines de vision» (Paul Virilio), de l’appareil-photo à la caméra, de la télévision au smartphone, autant de constituants essentiels de ce que l’on appellera l’«équipement » humain. Il est normal qu’il en résulte une nouvelle relation à l’image, à la fois banalisée et intime, un automatisme même de l’image.

L’humain du paléolithique est équipé d’un bâton et d’une pierre taillée, celui du néolithique d’une bêche et d’une pelle, celui du temps des Grandes Découvertes d’une astrolabe et d’une boussole et celui d’aujourd’hui d’un smartphone hyperconnecté pouvant recevoir et diffuser et relayer à l’échelle planétaire toutes les images ou les textes-images possibles et imaginables.

Où l’image revêtait un caractère d’exception à l’orée des temps humains, tandis qu’elle était alors organiquement quelque chose d’extérieur au corps, elle acquiert avec le temps et le progrès technique le statut d’une réalité intégrée, intériorisée, pas loin d’être corporelle.

Pour solde de tout compte et en bout de processus, il n’y a pas l’image et nous, un territoire plus un autre, comprendre : deux entités distinctes, mais il y a « nous-images », nous avec nos images fétiches, chacun de nous avec notre « moi-image » particulier.

Cette manière de voir les choses, vous le constaterez, ne condamne pas l’image. Elle légitime au contraire qu’on en fasse un élément majeur de nos vies, à l’instar de la nourriture que l’on ingère pour survivre et de l’air que l’on respire.

C’est à considérer ainsi les images, favorablement, qu’un rapport écologique à celles-ci devient possible, sous cette condition sans doute : ne pas tomber dans l’artificialisation totale, faire qu’un lien puisse exister encore entre notre rapport aimant à l’image et notre rapport défait et devenu problématique au monde réel.

Toute la question, en somme, est celle-ci : comment rabouter notre méta- monde d’images, qui trouve notre agrément, qui nourrit notre plaisir, avec le monde réel qui bride voire élimine ce plaisir ?

Comment rétablir la communication entre ces deux univers ?

Comment faire profiter le réel, dur, mal-vivable, qui nous empêche de jouir en rond comme nous le voudrions, des bienfaits du méta-monde jouissif de l’image ?

Car à trop vivre dans la séparation, dans l’écart, on risque la schizophrénie existentielle et, au bout du compte, cette situation qui très vite peut se révéler invivable, l’absence au monde. Peut-on durablement vivre comme les opiomanes dans leur fumerie, coupés totalement du réel, et exister malgré tout ?

Il faut toujours se rappeler, à ce propos, la leçon avisée que bous donne le cinéaste indien Satyajit Ray avec Les Joueurs d’échecs, un film au fond très pédagogique. Les joueurs d’échecs, que Ray a tourné en 1976, est ainsi présenté : « Au royaume musulman d’Oudh, le souverain Wajid Ali Shah occupe son temps entre la poésie et la musique. Non loin du palais royal, deux propriétaires terriens jouent d’interminables parties d’échecs. Plongés dans leurs passions, ils ignorent les visées colonisatrices de la puissante Compagnie des Indes dont l’armée est aux portes du royaume. »

La leçon est claire : oubliez le monde, laissez-vous promener dans les fantasmagories et ce monde, alors, vous le perdez, il se trouve quelqu’un pour vous le dérober pendant que vous profitez du confort de votre méta-monde.

Comment abouter monde réel et méta-monde des images ? Comment créer les conditions d’une alliance qui ne soit pas séparatiste ? Au risque de décevoir cette assemblée, il n’y a pas de solution miracle. Pourquoi cela ? Du fait de la relativité même des vies, des affects et des situations de chacun.

Nous sommes entrés dans l’ère dite, depuis les années 1970-1980, postmoderne, celle de l’opinion triomphante (chacun a son point de vue), une ère des « républiques du Moi » (l’individu prime) et de la « liquidité » (au sens où le penseur Zygmunt Baumann, au siècle dernier, parlait de l’avènement des « sociétés liquides », où tout fluctue sans cesse et où rien ne s’enracine durablement). Impossible dans ces conditions de prescrire une recette collective qui serait adaptée pour tous et pour chacun.

Bien sûr, on peut toujours envisager un contrôle sur les images, leur production, leur diffusion, à l’instar des politiques fascistes et totalitaires (l’URSS et l’Allemagne nazie hier, la Chine communiste et l’Iran islamique aujourd’hui) mais l’on sait bien que cela ne marche pas : des possibilités de contourner les interdits sont toujours offertes à qui entend désobéir.

Bien sûr bis, on peut envisager à large échelle une pédagogie des images allant dans le sens de la mesure et de l’analyse lucide, à l’instar du contrôle que les démocraties entendent opérer sur les images qu’on y considère comme dégradantes, humiliantes ou discriminatoires mais là encore, cela ne marche pas : il se trouvera toujours des producteurs et des consommateurs d’images à la marge ou en rupture de ban pour produire ou pour accéder à ce type d’images, en recourant au trafic illicite et à la contrebande.

En fait, la seule écologie des images envisageable est personnelle, elle est l’affaire de chacun. Et elle ne peut reposer que sur l’auto-examen, le travail sur soi que chacun de nous peut mener au regard de sa propre vie et de la façon dont il la mène.

Rien ne nous oblige à ce travail sur soi, bien sûr, rien ne nous oblige à cesser d’adorer les images si nous les adorons et à laisser le monde réel le plus possible sur la touche si ce monde réel nous affecte, nous importune ou nous est détestable.

Tout est en vérité question d’amour, une nouvelle fois, dans un espace où le moi est le seul juge de paix. Si je m’aime marié aux images plus que marié à la réalité, alors le méta-monde des images devient mon univers existentiel, et inversement dans le cas contraire. Le problème de l’amour, nous le savons bien, est qu’il ne laisse pas toujours le choix, voire jamais. C’est avec sa tyrannie qu’il nous faut donc composer, au creux de nos consciences et de notre chair, afin d’apprécier de quoi nous voulons vivre, d’images ou de non-images ou des deux à la fois selon une proportion dont il n’appartient qu’à nous de fixer le montant.

Nous en sommes incontestablement à un point crucial en matière de trop plein d’images, ce moment où l’image dévore la réalité et se positionne de manière à la consumer. Vous le savez: la domestication des humains que nous sommes par les images conduit à présent certains humains, des producteurs de télévision, à créer des chaînes de télévision pour les animaux : je songe à la chaîne Dog TV, par exemple. À quand des écrans géants dans les basse-cours, dans les élevages d’ovins, dans les abattoirs, dans la jungle, à quand, tant qu’on y est, des images pour les arbres, pour les nuages, pour la mer ?… L’humain, c’est l’humain plus la technique et au bout du processus de la technique, on le sait, il y a la domestication de tout. Domestiquerons-nous bientôt le monde entier en lui proposant des images à regarder ?

Où j’en viens à cette conclusion sans doute un peu abrupte mais avec laquelle, ma foi, il va falloir nous débrouiller. Le fait que nous vivions une période de trop-plein d’images, de la vie sans fin mise en images n’est pas le vrai problème, tout bien pesé. Le problème, dans l’organisation de nos consciences et de nos vies, c’est de savoir dire oui ou non à l’amour fou, et d’en avoir envie ou non.

Je vous remercie.

Paul Ardenne

Gabès Cinéma Fen

24 juin 2021

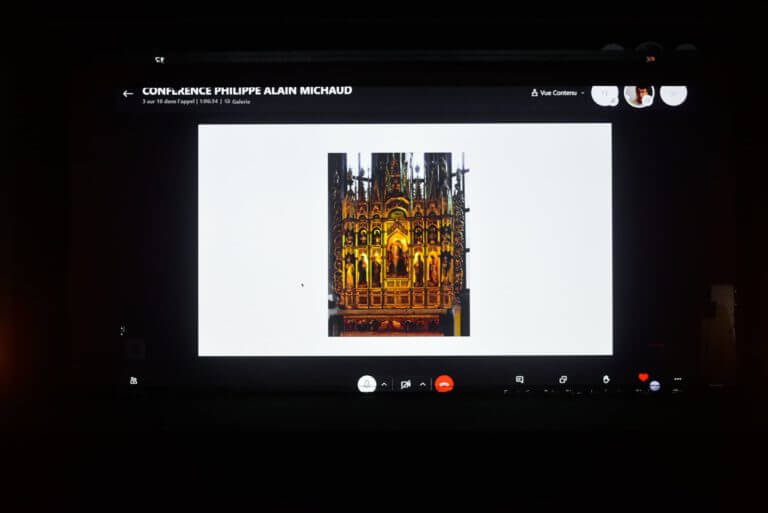

Conférence

L’analogique, le numérique et l’icône ou la fable de la reproductibilité

Philippe-Alain Michaud

Conservateur au Musée National d’Art Moderne- Centre Pompidou, en charge de la collection des films. Enseigne l’histoire et la théorie du cinéma à l’Université de Genève.

Gabès Cinéma Fen

Édition 2021

Synopsis

L’histoire des techniques ne se développe pas au même rythme, peut être même ne suit pas la même voie que celle des représentations : on peut ainsi avancer l’hypothèse que l’apparition du cinéma s’est accompagnée d’un retour à des régimes d’images pré-modernes que le statut de l’icône, tel qu’il se stabilise dans l’univers byzantin entre le IIe et le VIIIe siècle, peut nous aider à penser.

Biographie

Philippe-Alain Michaud est conservateur au Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou, chargé de la collection des films et enseigne l’histoire et la théorie du cinéma à l’Université de Genève. Il est l’auteur de Aby Warburg et l’image en mouvement (Macula, 1998), Le peuple des images (Desclée de Brouwer, 2004), Sur le Film (Macula, 2016), Âmes primitives. Figures de film, de peluche et de papier (Macula, 2019) et a écrit de nombreux articles sur les relations entre le film et les arts visuels. Il a été le commissaire de plusieurs expositions, parmi lesquelles : Comme le rêve le dessin (Musée du Louvre/Centre Pompidou, 2004), Le mouvement des images (Centre Pompidou, 2006), Nuits électriques (Musée de la photographie, Moscou et Laboral (Gijon, Spain) 2007, Tapis volants (Villa Medicis, Rome et Les Abattoirs, Toulouse) 2010, Images sans fin, Brancusi photographie, film (Centre Pompidou, 2012 avec Quentin Bajac et Clément Cheroux), Beat Generation (Centre Pompidou, 2016), L’œil extatique : Sergueï Eisenstein à la croisée des arts (Centre Pompidou-Metz, 2019).

performance

Performance Boudellif de Frédéric D. Oberland avec Wled Fayala

Marché des bouchers

Gabès Cinéma Fen 2021

Synopsis

Issu de l’imaginaire populaire, Bou Dellif désigne l’homme masqué et vêtu de fibrillium du palmier, figure carnavalesque et grotesque spécifique au folklore de Gabès et du sud-est tunisien. Pratique petit à petit tombée en désuétude, son origine remonterait à un ancien rite néolithique lié au culte du bélier et du palmier, symboles de pluie et de fertilité, augures du tonnerre et de la force du troupeau. Le jour de la pleine lune de juin, le compositeur Frédéric D. Oberland (du groupe Oiseaux-Tempête) en collaboration avec l’artiste tunisien Malek Gnaoui et des musiciens traditionnels locaux, proposeront une réinvention contemporaine et cosmique de cette fête aussi troublante que symbolique.

Biographie Frédéric D. Oberland

Frédéric D. Oberland, né en 1978 / vit et travaille à Paris, France. Musicien multi-instrumentiste et photographe, le travail de Frédéric D. Oberland se situe à la croisée de l’image et du son, privilégiant une approche cinesthésique. Il articule différents modes de narrations conjuguant le caractère brut de la forme documentaire avec la réalité transfigurée du mythe et de la poésie qui lui permettent d’interroger des notions telles que le sacré, le monstrueux, la fraternité, et de faire retour sur l’actualité politique. Attentif à la pulsation des corps, sa musique se veut volontiers itinérante, ondulation modulante et rêveuse, guettant les points d’incandescence et les sursauts d’électricité qui agissent comme autant de révélations de notre présence au monde, ici et maintenant, de son mystère et de sa violence. Frédéric D. Oberland est le co-fondateur des groupes Oiseaux-Tempête, FOUDRE!, Le Réveil des Tropiques

et du label NAHAL Recordings.